Créés au XVIe siècle, les jardins de Vallery longent l’Orvanne, en contrebas du château auquel ils sont associés. Ils offrent un témoignage exceptionnel de l’art des jardins à la Renaissance française. Restés fidèles à leur topographie d’origine, ils sont connus grâce aux gravures d’Androuet du Cerceau. Depuis la digue reliant les jardins au château, on découvrait un ensemble clos et symétrique composé de trois parties : l’étang, le jardin d’agrément et l’aulnaie, agencés d’amont en aval.

Les recherches archéologiques et historiques ont permis de retracer l’évolution de ces jardins, du XVIe au XXe siècle.

Les jardins au fil du temps

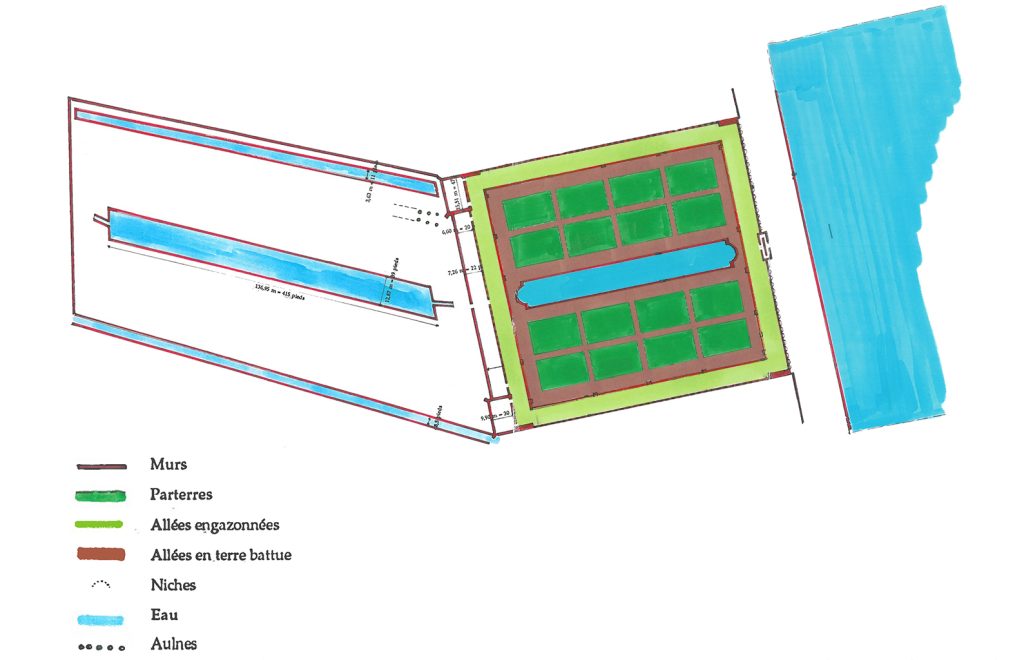

Le jardin du XVIe siècle

À l’est, une digue-chaussée orientée vers le château retient les eaux de l’étang. Cette digue surplombe un jardin d’agrément clos par des murs ornés d’arcades et de niches. Le jardin s’organise autour d’un bassin central quadrangulaire, bordé de seize parterres de broderies et de deux exèdres. Une terrasse engazonnée encadre l’ensemble et mène, à l’ouest, à une galerie composée de vingt-neuf arcades et deux pavillons. Une porte ouvre sur l’aulnaie, aménagée avec un bassin central, des canaux latéraux et une plantation d’aulnes.

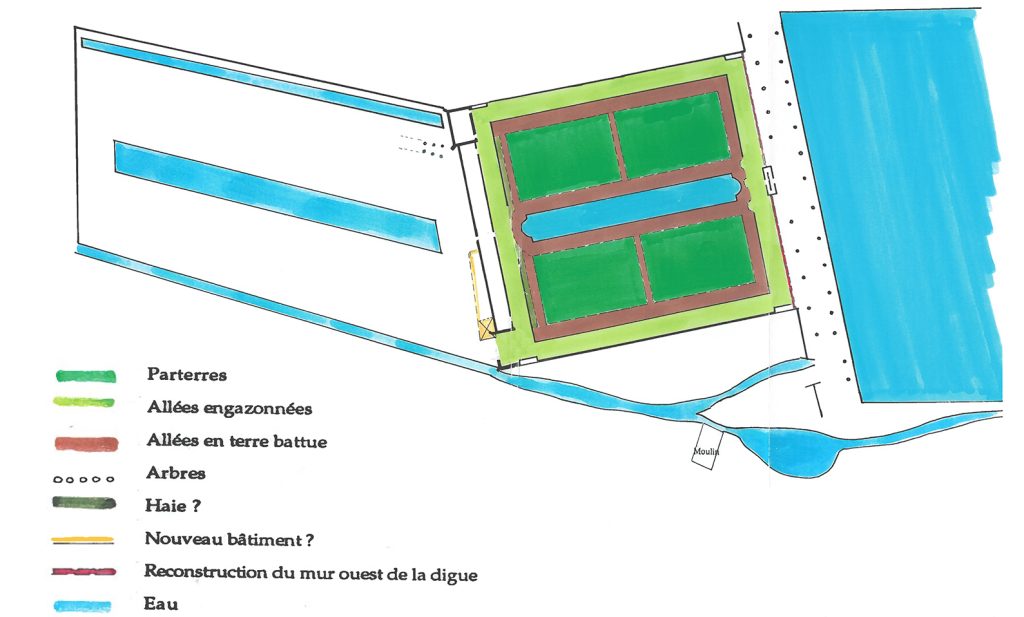

Le jardin du XVIIe siècle

En 1626, une inondation endommage la digue-chaussée et le pavillon sud. Les arcades de la digue sont remplacées par une maçonnerie utilitaire, et le pavillon reste en ruines. Des arbres sont plantés le long de la chaussée. Dans le jardin d’agrément, les seize parterres du XVIe siècle sont remplacés par des parterres bordés de petites haies.

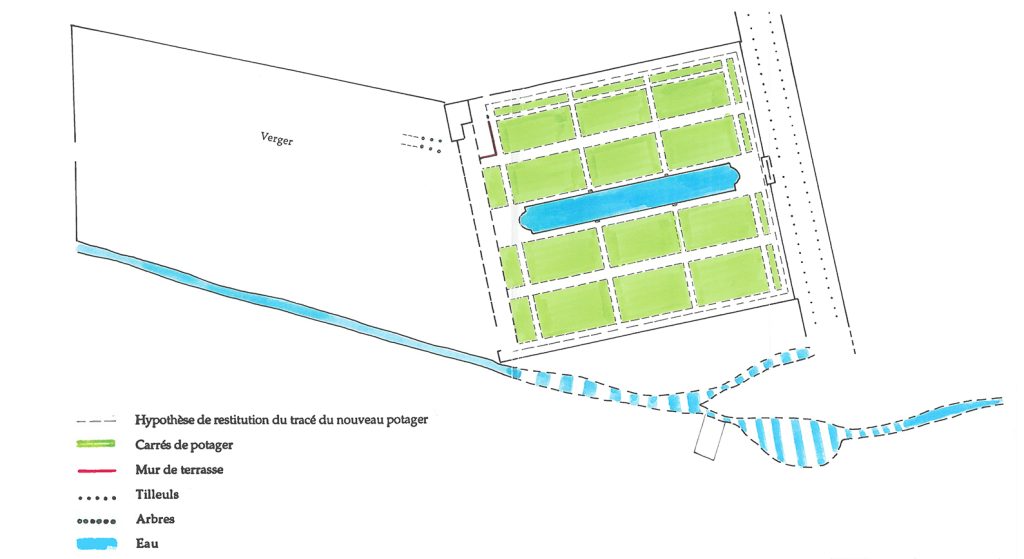

Le jardin du XVIIIe siècle

Au début du XVIIIe siècle, Mademoiselle de Sens, alors propriétaire, fait démolir certaines structures du jardin et vend les plus belles pièces. Les remblais comblent une grande partie du jardin, du canal nord, du bassin de l’aulnaie et de l’étang. Le terrain est transformé en potager et en verger, justifié par des raisons économiques et une montée de la nappe phréatique.

Le jardin de la fin du XVIIIe siècle

La famille Cordier entreprend des travaux d’entretien et d’amélioration : creusement d’un drain, dépôt de craie sur les allées du potager et du verger, reconstruction des murs et stabilisation des ruines du pavillon nord, auquel on ajoute une toiture. Le bassin central de l’aulnaie est nettoyé, et un nouveau canal double le cours de l’Orvanne au sud.

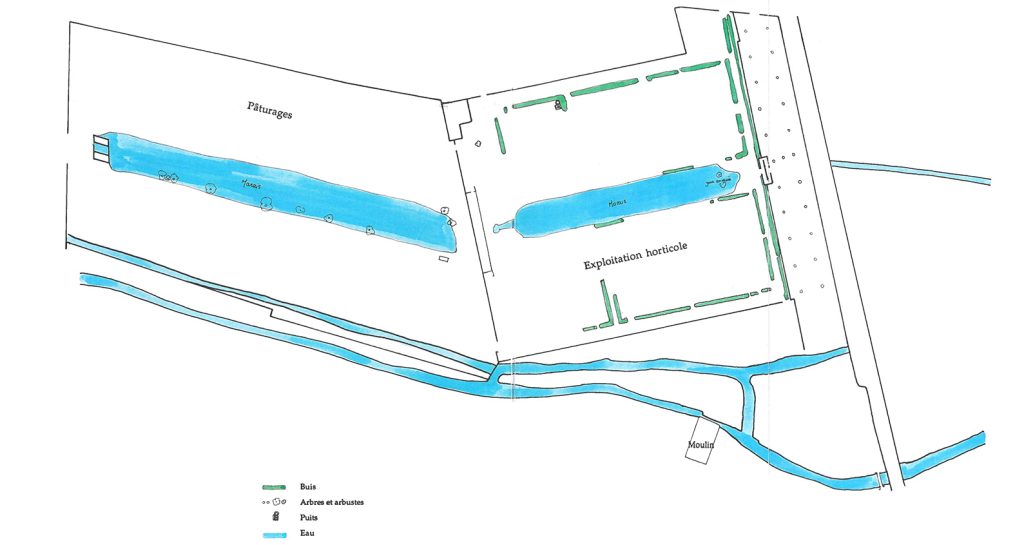

Le jardin du XIXe siècle

Peu de changements touchent les potagers et vergers. Des buis sont plantés le long des chemins dessinés au XVIIIe siècle. Un lavoir est construit à l’ouest du canal de l’aulnaie et une serre est adossée au mur ouest du jardin d’agrément. Un nouveau portail est ajouté au nord-est de ce jardin.

Le jardin du XXe siècle

Après la Seconde Guerre mondiale, un horticulteur s’installe dans le jardin d’agrément. Le sol est rehaussé le long de l’Orvanne, et l’aulnaie sert de pâturage.

Les fondements d’un jardin d’exception

L’archéologie des jardins

Cette discipline récente combine des recherches historiques et des études de terrain pour reconstituer la conception technique des jardins et les étapes de leur transformation. Les fouilles menées à Vallery révèlent l’ampleur des travaux de terrassement et de drainage, essentiels pour garantir la stabilité et la pérennité du jardin. Ces découvertes mettent en question l’idée que l’art des jardins repose uniquement sur le végétal et l’éphémère.

La digue-chaussée

Mentionnée dès le XVIe siècle, cette digue de 136 mètres relie la place des Condé à l’Orvanne. Elle formait un barrage séparant les jardins d’un étang artificiel, qui servait de réserve d’eau et de poissons. Elle offrait aussi un passage et un belvédère, relié au jardin d’agrément par un escalier monumental.

Le jardin d’agrément

Au XVIe siècle, ce jardin présentait seize parterres symétriques autour d’un bassin rectangulaire prolongé de deux exèdres. Le mur nord, récemment restauré, conserve ses arcades décoratives d’origine.

L’aulnaie

Cet espace ombragé, planté d’aulnes, servait de promenade. L’aulne, choisi pour ses qualités drainantes, entourait un bassin central irrégulier, longé de deux canaux latéraux.

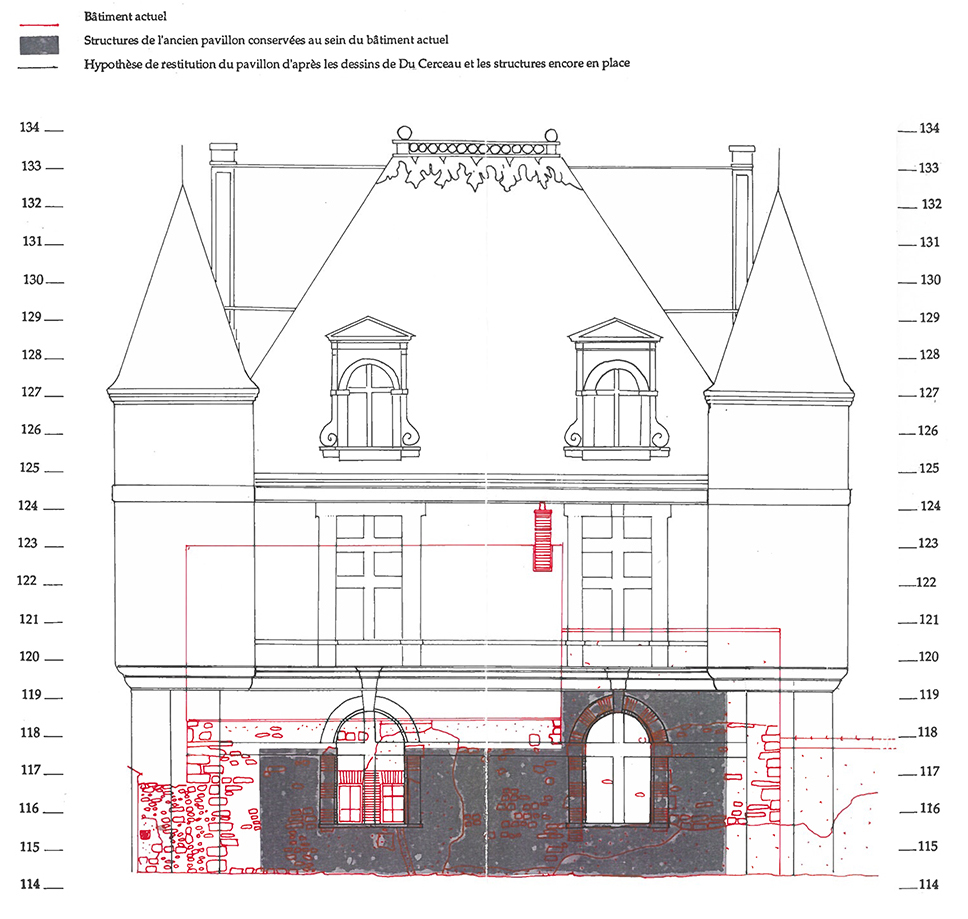

Élévation architecturale

Grâce aux dessins d’Androuet du Cerceau, aux fondations encore visibles et aux fouilles archéologiques, il a été possible de reconstituer le pavillon nord et sa galerie. Un pavillon symétrique se trouvait au sud, séparant le jardin d’agrément de l’aulnaie.

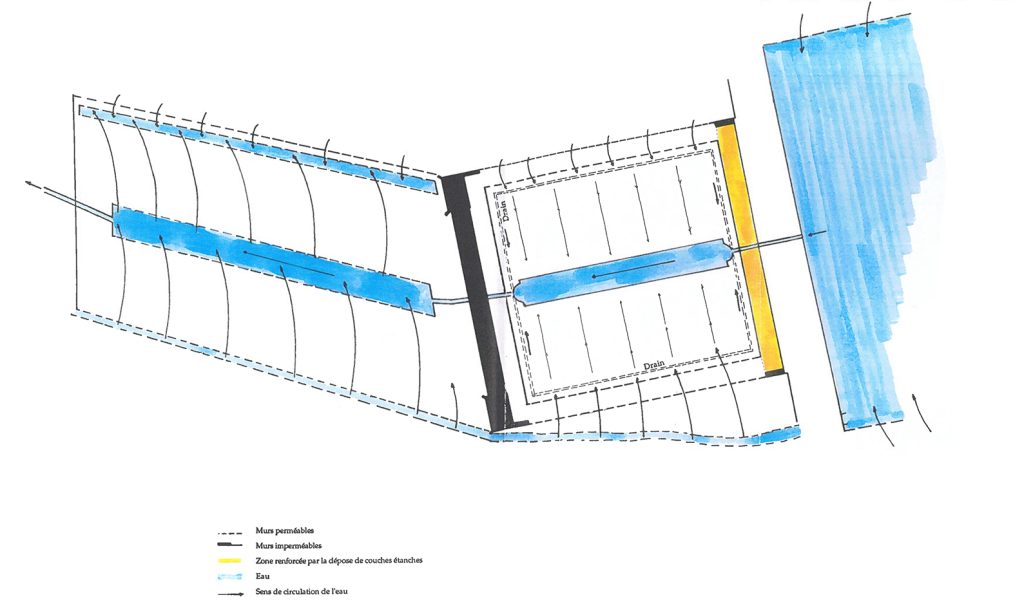

La gestion de l’eau

Un système ingénieux de drainage et de retenue d’eau a permis d’assainir ce terrain marécageux au XVIe siècle. L’eau, régulée par quatre moulins équipés d’étangs, était maîtrisée pour protéger les jardins des débordements de l’Orvanne.

Un peu d’histoire

Le 16 avril 1548, le maréchal de Saint-André, favori d’Henri II, achète le château médiéval des seigneurs de Vallery pour 95 000 livres. Il fait construire un nouveau château par Pierre Lescot, célèbre architecte du Louvre. À sa mort en 1562, sa veuve vend le domaine au prince de Condé en 1564. La famille Condé conserve le domaine jusqu’au XVIIIe siècle. Jacques-René Cordier de Launay l’acquiert en 1747 et modifie les jardins. À la Révolution, le site est placé sous séquestre.

Le 12 juillet 1946, les jardins et vergers sont classés Monuments Historiques. En 1992, le SIVOM du Gâtinais rachète les jardins, tandis que le château reste privé. De 1995 à 1998, des fouilles archéologiques approfondies sont menées pour comprendre ce site unique.

Un site patrimonial dédié à la culture

Les Amis des jardins de Vallery

L’association des Amis des jardins de Vallery, qui depuis une quinzaine d’année s’est beaucoup investie pour faire connaître et populariser les jardins auprès du public à travers de nombreux spectacles, expositions et visites, continue de s’engager pour faire vivre ce lieu historique, en organisant notamment des concerts chaque été.

Par les jardins

Depuis 2023, au mois de juillet, les jardins de Vallery accueillent le Collectif 100 degrés et leur festival de théâtre Par les jardins. Constitué d’acteurs professionnels issus notamment du cours Florent, la troupe propose des spectacles tout public. La première édition a connu un franc succès ; pendant cinq jours, quelque 700 spectateurs ont pu assister à une quinzaine de représentations. Le programme inaugural comprenait La demande en mariage de Tchekhov ainsi que deux créations originales, l’une inspirée de L’Île des esclaves de Marivaux, l’autre des Trois Mousquetaires de Dumas. Le programme 2024 a consisté en deux adaptations (Don Quichotte d’après Cervantès et L’Eau des collines d’après Pagnol), un spectacle jeune public (Le petit prince) ainsi qu’un seul en scène autour de Molière. Le collectif est par ailleurs très impliqué sur le territoire, organisant de nombreux ateliers destinés au public jeune, allant à la rencontre des scolaires ou des élèves de l’école de musique pour les initier à l’écriture et à l’improvisation théâtrale. Prochaine étape : une adaptation de l’Odyssée d’Homère.